Le fort - réduit - de Quélern prison des communards et kakyles

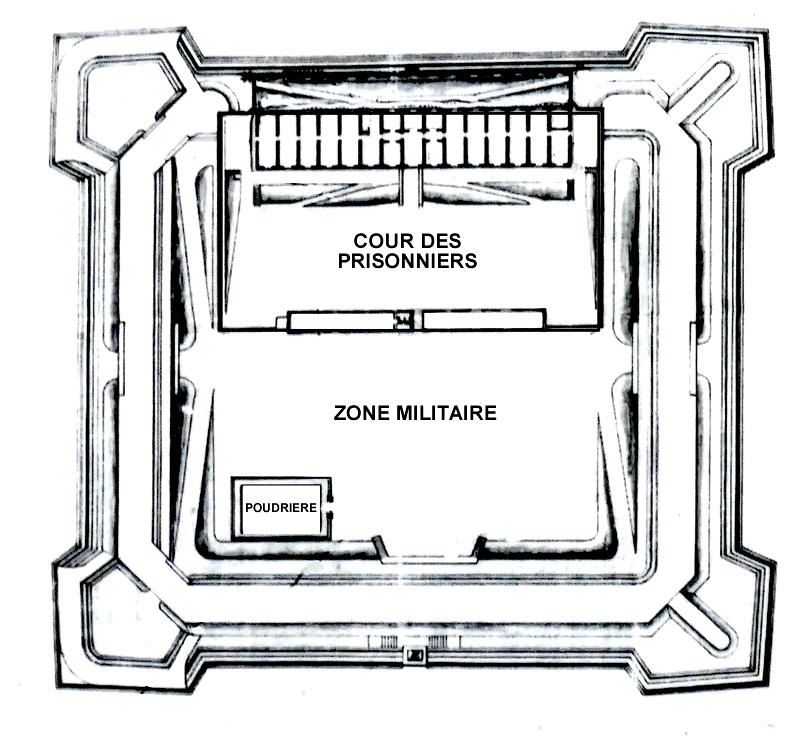

En 1871, le fort de Quélern est divisé en deux parties. Partie Nord une zone close de prisonniers logeant dans un casernement destiné à l'origine aux soldats. Au centre de ces chambrées, les pièces administratives, le logement du directeur, des gardiens, etc... Partie Sud conservée pour un usage militaire. Les journées des prisonniers sont rythmées de 6h30 du matin jusqu'à l'extinction des feux le soir par des activités obligatoires dont une qui peut surprendre, celle de l'école de deux heures par jour, d'abord organisée par un détenu, Elisée Reclus. Le directeur Marchi (1) perçoit une opportunité d'apaisement et augmente le nombre d'heures pour que plusieurs centaines de prisonniers, essentiellement des Parisiens, puissent s'instruire et oublier qu'une déportation les attend. En dehors de ces moments "d'évasion", la vie d'interné est rude par une promiscuité détestable et le mépris agressif des gardiens.

Le fort ou réduit de Quélern est pensé par Vauban en 1689

pour soutenir une escarpe et ses douves qui traverserait l'isthme de Quélern

empêchant ainsi que des troupes anglo-hollandaises débarquées en presqu'île

de Crozon ne remontent vers la presqu'île de Roscanvel jusque la Pointe

des Espagnols pour faire aboutir le siège de Brest, un port de la marine

royale déterminant à l'époque de la guerre de la Ligue d'Augsbourg (1688-1697).

L'idée initiale est de construire un fort dont le mur Sud serait une partie

de la ligne de Quélern et des deux angles (pointe des bastions Sud) partiraient

des murs jusqu'à la côte Est et Ouest. Ce fort destiné à une troupe de

400 à 500 hommes avec des canons avait un coût de construction estimé

à 94164 livres pour une version "simple". Une redoute et des demi-lunes

(avancées autonomes fortifiées) seraient les bienvenues ce qui porterait

les travaux à plus de 120000 livres selon Vauban qui est en correspondance

avec le roi Louis XIV en 1694. Le roi n'a pas une livre en poche cette

année là alors à la cour on propose à Vauban de faire un mur Sud et si

l'argent manquait vraiment, une palissade en bois suffirait en attendant

des jours meilleurs.

Les premiers coups de pioche sont donnés le 24 mai 1694 dans l'affolement

général. Des espions Anglais ont été capturés et torturés à Brest. Les

Anglais projettent un débarquement pour faire tomber Brest. Le débarquement

de Trez Rouz (à quelques centaines de mètres au Sud des futures lignes

de Quélern), le 18 juin 1694, est un fiasco sanglant pour l'infanterie

anglaise. L'amirauté française respire.

Les travaux du fort lui-même commencent réellement le 20 mai 1695. Déjà,

à la fin de l'année, le roi demande où en sont les dépenses et non où

en sont les travaux: la réponse écrite de Vauban est 57000 livres. Pour

adoucir la facture, le stratège aidé de son ingénieur Traverse a rendu

les fossés plus abrupts et larges que prévu soulignant ainsi l'effort

de rationalisation accompli sur le chantier. Le creusement des fossés

en vue du retranchement complet a une profondeur de 7.8m et une largeur

de 3.9m. Un chantier qui se poursuit davantage sur les murs et les fossés

de la ligne de défense de Quélern au dépend du fort qui n'avance plus

dès la fin 1695.

L'ingénieur Traverse préconise en 1697 de raser des hameaux vers l'Est

pour construire l'escarpe et sa contre-escarpe. Le roi s'y oppose.

Les "demi-lignes de Quélern avec son quart de fort" sont officiellement

en travaux et les batteries côtières voisines sont tenues avec une veille

minimale. Dans les faits, le retranchement de Roscanvel n'est plus une

priorité. Des forts sont à construire dans l'Est de la France. La population

locale "visite" le chantier ouvert et se sert de tout ce qui traine y

compris des pièces métalliques nécessaires aux canons.

En 1770, le roi Louis XV voit resurgir la menace anglaise alors à nouveau

la défense des ports de la Royale redevient un impératif.

1772, l'ingénieur du génie Louis Lazare Dajot, directeur des fortifications

de Bretagne, recommande des modifications du projet de Vauban. Des palabres

et des projets sans budget ne font pas avancer les constructions. Des

troupes et des canons sont disséminés sur la côte dès que les tensions

géopolitiques s'enveniment.

De 1777 à 1785, Sur décision du roi Louis XVI, Alexandre Marie Léonor

de Saint-Mauris-Montbarrey, secrétaire d'état à la guerre délègue les

travaux des retranchements de Quélern au Marquis Louis Théodore Andrault

de Langeron, lieutenant général du roi et à l'ingénieur du génie Pierre-Jean

de Caux qui a la charge des travaux de Brest et alentours. Le premier

veut des travaux simples, rapides, économiques tout en s'inspirant des

réflexions de Dajot, c'est un soldat expérimenté; le second veut une "muraille

de chine" spectaculaire et donc coûteuse, c'est un intellectuel qui rêve

de gloire à la Vauban. Le marquis gagne partiellement à "l'usure" mais

se détourne du fort et pousse les nouvelles lignes plus au Sud. Le fort

toujours inachevé ne sert à aucune stratégie. Un mur à bastion surplombe

un fossé et à l'Est immédiat les casernements, bâtiments techniques et

d'intendance, les maisons des officiers du génie ne sont donc plus inséré

dans le périmètre supposé du fort à l'abandon. Par contre les nouvelles

lignes complexes avec bastions, réduits, demi-lunes, tout ce qui figure

un mur de défense moderne sont enfin visible en 1784 mais toujours sans

fort. Ce sont des détachements de militaires de la région qui ont construits

les lignes de Quélern hors maçonneries délicates confiées à des ouvriers

qualifiés.

1832. Internement de 400 bagnards déplacés du camp de Glomel qui ont travaillé

sur le canal Nantes Brest. Suite à une rébellion, aux mauvais traitements,

au choléra, le ministre de l'Intérieur fractionne l'effectif et en place

une partie dans le fort ouvert de Quélern. Une incongruité qui permet

une tentative d'évasion qui échoue mais qui facilite la propagation de

l'épidémie de choléra d'abord à Roscanvel puis à Camaret et Crozon. Les

bagnards ne sont pas mieux traités ici qu'avant, ils ont la tête rasée

et la barbe leur est imposée pour être identifiables. Ce sont pour l'essentiel

des déserteurs qui ne font rien de leur journée. L'épidémie s'éteint lentement

et laisse une forte rancœur dans l'esprit des habitants.

Une commission d'inspection de défense relance la nécessité de la construction

d'un fort et les travaux sont programmés en 1847 et réalisés pour 621

soldats de 1852 à 1856. L'aspect extérieur du fort préserve son allure

vaubanienne avec une porte à pont levis. Cependant les aménagements intérieurs

sont aux normes du 19ème siècle avec un magasin à poudre enterré, un autre

aérien.

L'Atlas de géographie militaire adopté, par le ministre de la Guerre pour

l'École militaire de Saint-Cyr, accompagné de Tableaux de statistique

militaire, par Théophile Lavallée de 1854 relève 482 hommes en service

dans les lignes de Quélern qui sont classées comme poste.

Le fort est enfin achevé en 1854 soit 160 ans après la première pierre

de 1695... Un record de lenteur en presqu'île de Crozon. Les stratèges

savent pertinemment que ce réduit défensif est complètement obsolète avant

même sa mise en service, ils pensent rattraper l'insuffisance par les

différents forts formant une ligne défensive plus à l'Est en presqu'île

dont la construction s'avèrera toute aussi obsolète...

La période de 1870 affiche 58 canons et 8 mortiers dont certains sont

destinés à servir à l'extérieur sur des plate-formes défensives en cas

d'agression, le tout rouille sur place.

La prise de conscience est évidente, le réduit de Quélern ne servira jamais

à rien alors autant en faire une prison pour y interner toutes les racailles

de la république.

1871, communards de Paris et Kabyles de l'Algérie sont entassés dans le

casernement interne du fort de Quélern. Des centaines d'autres sont sur

des pontons et des bateaux dans la baie de Roscanvel. Les prisonniers

sont interrogés et la plupart accusés de toutes les trahisons inimaginables

alors qu'ils sont journalistes, employés, ouvriers. Les Kabyles ne voulaient

pas être colonisés par l'armée française dans le Magreb... Rien de plus

mais c'était bien trop et cela méritait une déportation en Nouvelle-Calédonie

avec pour départ la cale de Sourdis et une traversée éprouvante de plusieurs

mois sur d'anciens navires de guerre de la marine française, fleurons

de la Royale. Traversée en cage de fer...

La caserne "T" du réduit de Quélern porte le nom de caserne

"Nesmond" à partir de 1887.

L'armée allemande d'occupation prend possession du réduit de Quélern mais

ne s'en sert pas à titre de défense, le moindre obus, la moindre bombe

effondrerait les constructions. Le 3 septembre 1944, le bombardement de

la presqu'île de Crozon par les avions américains n'épargne pas le fort

qui est en partie détruit.

En 1969, des travaux de reconstruction et de réhabilitation partielles

sont effectués.

1985 - L'armée française en reprend possession. Le périmètre alentours

est une zone interdite à tout civil.

Le réduit de Quélern se devine de la route. On voit la porte, un mur qui

semble anodin. Un Centre Parachutiste d’Entraînement aux Opérations Maritimes

(CPEOM) du service Action de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure

(DGSE) y est affecté.

Les prisonniers internés du fort de Quélern

La presse conservatrice minimise les conditions des

internements et décrie les communards avec un mépris non dissimulé.

Le Figaro du 27 octobre 1871

Brest, 23 octobre 1871.

Après mon excursion à bord des pontons, il me restait à visiter les prisonniers

à terre, et je dus alors traverser la rade de Brest dans toute sa largeur

pour gagner, au. fond de la baie du Fret, le fort

de Quelern où furent internés plus de mille autres, fédérés dès les premiers

jours de juin.

Ce fort de Quelern, qui occupe la plus grande partie du plateau de la

colline et se relie à la mer par une série d'ouvrages extérieurs, est

destiné à défendre la rade contre un débarquement. C'est une forteresse

toute moderne entourée d'un large fossé. Sa caserne, construite en contre-bas

du sol, peut contenir près de mille hommes.

Lorsque j'eus franchi le pont-levis, je me trouvai dans une grande cour

dominée de tous les côtés par des talus et au milieu de laquelle s'élève

une longue baraque en bois, où quelques prisonniers étaient primitivement

logés. Le départ d'un certain nombre d'entre eux a permis de les renfermer

tous dans la caserne, 1ogement infiniment préférable, car la mauvaise

saison aurait pas tardé à rendre la baraque inhabitable.

Dans l'immense espace laissé libre, j'aperçus des groupes de prisonniers

causant, riant et se promenant en toute liberté. C'est à peine si, ci

et là, se montraient quelques gardiens, le revolver à la ceinture, et

de distance en distance, aux angles de la cour et sur les talus des fortifications,

les sentinelles que fournit la garnison du fort.

Les gardiens au nombre de vingt-cinq à trente seulement, appartiennent

tous au personnel des prisons. C'est cette administration qui, sous la

direction de M. Delaunay, est chargée des internés au fort de Quelern.

La garnison se compose de 300 soldats d'infanterie, dont un poste de 40

hommes est toujours en permanence au fort. Les autres logent dans les

casernes extérieures, mais assez voisines du fort pour qu'il puisse lui

être promptement porté secours en cas de besoin. Les prisonniers étaient

tous. chaudement vêtus. Quelques-uns avaient encore la tenue complète

des fédérés, d'autres le pantalon seulement et, par-dessus, une chemise

de laine. Il y en avait en bourgeois, et certains, enfin, arrivés probablement,

avec un maigre bagage, et quelque peu déguenillés, avaient été habillés

des pieds à la tête par l'administration des prisons. Ce notaient pas

les moins confortablement vêtus.

Tous ces gens-là paraissaient fort tranquilles et presque satisfaits de

leur sort. Je remarquai dans un des coins de la cour un groupe nombreux

qui assistait à une intéressante partie de bouchon. On se serait cru,

en plein boulevard de la Villette.

De la caserne au dehors, les communeux allaient et venaient librement.

Pendant le jour ils peuvent ainsi rester dans leurs chambrées ou sortir.

Ils ne sont soumis à cet égard à aucun règlement. Dans la caserne, où

je pénétrai ensuite, l'installation des fédérés est très convenable. Ils.sont

là par chambrées de trente à quarante, couchés sur des lits de camp avec

paillasses et couverture. Chacun, a là sa place désignée, et la large

tablette qui s'étend au-dessus des lits de camp leur sert à ranger leurs

provisions et leurs effets. En parcourant ces diverses pièces, hautes,

blanchies à la chaux, fort, bien aérées et tenues avec le plus grand soin,

où les communeux lisaient, écrivaient, jouaient-ou dormaient à leur guise,

j'en aperçus plusieurs groupés autour d'une large table. C'était l'école.

Un des prisonniers a eu la bonne idée de se proposer comme maître à ses

compagnons, et il leur apprenait à lire et à écrire. Plus loin un fédéré

faisait la lecture à haute voix à une douzaine d'individus. En un autre

endroit, c'était l'écrivain public du fort, recevant les confidences d'un

de ses clients illettrés, et les retraçant pour les envoyer aux parents,

à l'ami, à la femme où à la maîtresse.

Mais si le destinataire de la lettre n'est pas toujours le même, le fond

et le but de la missive changent rarement. C'est toujours ou presque toujours

une demande d'argent. Ces lettres sont navrantes à parcourir.

Au père, l'enfant se plaint de souffrir du froid et de la faim, certain

qu'il est d'en obtenir la dernière pièce blanche de la maison. A la femme,

le mari écrit vends l'armoire, après lui avoir fait précédemment vendre

le linge. A la maîtresse, l'amant s'indigne de n'en recevoir aucun secours,

lui ordonnant ainsi de se vendre elle-même. Et tout cela, l'enfant, le

mari et l'amant, pendant que le vieillard, les femmes et les maîtresses

les croient supportant toutes les misères tout cela pour se procurer à

la cantine des vivres frais, du vin et du tabac, pour jouer avec les amis,

faire bonne figure, et attendre gaiement le moment de la mise en liberté

ou celui de la condamnation.

Ils pourraient travailler et arriver ainsi à diminuer lanrs privations

mais ils s'en gardent bien, et les prisonniers auxquels M. Delaunay a

proposé de les occuper moyennant salaire, lui ont répondu d'un ton indigné

Est-ce quo nous sommes ici pour ça? Les républicains ne travaillent pas.

Cela est malheureusement trop vrai; Paris, surtout, en sait quelque chose.

Je dois ajouter que la fort de Quelern est occupé, il est vrai, par la

dessus du panier des insurgés. Presque tous ses prisonniers faisaient

partie des bataillons de Belleville, et les agents qui ont été envoyés

pour passer ces honorables citoyens en revue, ont, en moins de huit jours,

découvert plus de trois cents repris de justice parmi eux. On en compte

aujourd'hui près de quatre cents.

Aussi ce lieu d'internement est-il celui qui a eu le moins de libérés.

Les prisonniers y étaient d'abord 1300, il en reste aujourd'hui encore

plus de 1000. La découverte de ces repris de justice n'a pas toujours

été facile; ils luttaient de ruse avec les agents, et ce n'est souvent

qu'au dernier moment que les plus intéressants à reconnaître se décidaient

à avouer leurs véritables noms. Un des inspecteurs de police envoyés à

Brest s'est avisé d'un moyen original pour arriver à son but. Parmi tous

ces gens, il en était un grand nombre qu'il savait parfaitement être des

anciens pensionnaires des maisons centrales, mais sur lesquel il n'avait

aucun document officiel. Voici comment il s'y prenait. L'individu était

amené devant lui il le recevait assis à une table chargée de dossiers

et lui disait:

"Eh bien un tel, vous voilà fourré de nouveau dans une mauvaise affaire

il n'y a pas bien longtemps, cependant que vous êtes sorti de prison.

A quelle époque remonte donc votre dernière condamnation ?"

"Comment ma dernière condamnation?" bégayait l'honorable, fort

interloqué.

"Oui la dernière. Voyons, ne faites donc pas l'imbécile. Du reste,

je vais vous la rappeler; si vous l'avez oubliée."

Et l'agent de chercher dans ses papiers comme s'il était certain d'y trouver

le dossier du prisonnier, jusqu'à ce que celui-ci ne fût décidé à avouer

une petite, mais la plus petite de ses mésaventures judiciaires.

"Non, non, pas celle-là. L'autre. Vous savez bien es que je veux

dire."

La discussion durait comme cela pendant un quart d'heure à peu près, puis,

persuadé que son terrible interrogateur n'avait qu'à déplier une feuille

de papier pour le confondre, le repris de justice finissait toujours par

tout avouer.

Plus de cent dossiers ont été reconstitués de la sorte, et ce résultat

a donné à l'administration l'idée de concentrer au fort de Quelern, déjà

si bien approvisionné, le plus grand nombre possible de repris de justice.

Il est probable que d'ici à quelques semaines les autres prisonniers du

fort seront tous mis en liberté ou dirigés vers d'autres lieux de détention.

Ainsi que cela se passe dans tous les ports lorsque les fédérés bénéficient

d'ordonnances de non lieu, on leur rend, à Brest, les objets saisis sur

eux au moment de leur arrestation pourvu qu'ils en prouvent la possession

légitime.

Or, parmi ces divers objets, il se trouve un certain nombre de montres

en or, et personne, ou à peu près, ne les réclame jamais.

Je pense que ce dernier détail suffit, sans nul commentaire, pour donner

la mesure de la moralité d'une partie des communeux arrêtés.

Après avoir visité les cuisines, pour le service desquelles le directeur

du fort a eu toutes les peines du monde à trouver quelques détenus de

bonne volonté, l'ambulance où les fédérés sont traités absolument comme

les soldats, et la cantine où les internés peuvent se procurer tout ce

qu'ils veulent, sauf des liqueurs fortes, je sortis du fort de Quelern

complètement édifié à l'égard des jérémiades de messieurs les philanthropes.

Les communeux y vivent de la vie du soldat, non pas de la vie du soldat

en campagne qui est plus pénible, mais de celle du soldat en garnison.

S'ils ont de moins cette liberté relative dont jouit l'homme sous les

drapeaux, ils ont de moins aussi les fatigues de la marche, les ennuis

de l'exercice, les factions et les corvées. Or les premiers payent leur

dette seulement au pays, et c'est à la justice que les seconds doivent

payer la leur.

René de Pont-Jest.

Les convois de prisonniers par voie maritime font l'objet

de brèves dans la presse :

12 juin 1872 - Le Petit Journal

Départ de la Guerrière

On nous télégraphie de Brest que la Guerrière quitte ce port aujourd'hui

mardi. Les transportés sont au nombre de 580; savoir 392 pris au fort

Quélern, et 188 à. Oléron et à Saint-Martin-de-Rê.

Un uniforme spécial a été donné à chacun des condamnés au moment du départ.

Tous les transportés ont été vaccinées ou revaccinés.

Le descriptif journalistique, ci-dessous, transforme

le camp de prisonniers de la Commune de Paris en camp de vacances. Bien

évidemment la situation réelle est différente et ne saurait être présentée

aux Français traumatisés par la défaite de 1870. Le Petit Journal est

un quotidien parisien républicain conservateur parmi les plus populaires

sous la troisième République, il est fondé en 1863 par Moïse Polydore

Millaud. Il n'était donc pas pensable d'envisager les mots de maltraitance,

d'injustice, de détention et de déportation arbitraires. Les insurgés

de la commune sont transportés à fond de cale, en cage, vers la Nouvelle

Calédonie, leur futur bagne...

Les détenus politiques du fort de Quelern.

(Correspondance particulière du Petit Journal) Brest, le 3 septembre 1874.

Au fur et à mesure que les années nous éloignent des terribles événements

de 1870 et 1871, les souvenirs du passé se perdent peu à peu, et les établissements

installés à la hâte pour recevoir les détenus politiques disparaissent

successivement.

Les dépôts des îles de Ré, d'Oléron, de Vitré, de Landerneau, de Port-Louis

ont été tour à tour évacués, ou affectés à une autre destination, c'est-à-dire

que ceux de Saint-Martin de Ré et de Landerneau ont été désignés pour

recevoir les forçats en partance pour la Nouvelle-Calédonie, tandis que

les autres ont été supprimés.

Seul, le fort de Quélern avait été conservé jusqu'à présent pour recevoir

les derniers détenus politiques dont le départ avait été ajourné par les

diverses commissions médicales. Nous avons rendu compte du départ de la

Virginie et du Calvados, qui viennent de continuer l'évacuation de cet

établissement.

Nous avons trop souvent parlé de ce départ pour que nous ne fassions pas

parcourir à nos lecteurs l'intérieur du fort de Quelern, qui, à peu de

différence près, donnera une idée de ce qu'ont été tous les autres lieux

de détention de ce genre.

Mais auparavant quelques explications préliminaires sont indispensables.

Lorsqu'à la fin du mois de mai 1871 le ministre de la guerre invita son

collègue de l'intérieur à prendre les dispositions nécessaires pour admettre

les prisonniers politiques, ce dernier se trouva pris à l'improviste par

l'absence de locaux et l'affluence des convois.

Le ministre de la guerre et celui de la marine, signalèrent les locaux

qui pouvaient être mis à la disposition du service de l'intérieur, mais

il y avait encore tout une organisation à créer tant au point de vue du

personnel administratif qui faisait absolument défaut, qu'au point de

vue matériel. Des ordres furent lancés et, en six jours, tout fut prêt,

tant bien que mal, pour faire face aux premières nécessités du moment,

grâce à une prodigieuse activité déployée en cette circonstance.

Ces installations hâtives presque provisoires ont duré près de trois ans.

Depuis ce moment, près de neuf mille individus ont passé par ces divers

dépôts, soit à titre de prévenus, soit à titre de condamnés. Sur un chiffre

aussi considérable de prisonniers, il n'y a eu que six évasions. La première

a eu lieu à Port-Louis. Sur les quatre évadés, un fut repris quelques

jours après; la seconde s'est tentée au fort de Quelern, pendant les violents

ouragans du mois dernier, et les deux fuyards ont été capturés le lendemain

au jour. L'un d'eux fait route aujourd'hui pour la Nouvelle-Calédonie.

Nous avons relaté son embarquement, lors du départ de la Sybille.

Le fort de Quelern est construit sur une presqu'île à pic de l'autre côté

de la rade de Brest, près du Goulet, et est destiné en principe à défendre,

avec une série d'autres ouvrages, l'arsenal de Brest contre une tentative

de surprise par mer.

Un bateau à vapeur fait, tous les matins, le service du fort et effectue

le trajet de la rade en une heure et demie environ.

On voit déjà par ce rapide aperçu que ce fort n'était pas aménagé pour

devenir à un moment donné une maison de détention. Néanmoins, par sa situation

exceptionnelle, il offre une grande garantie contre les chances d'évasion.

Pour débarquer, il faut descendre dans une chaloupe à une encâblure du

rivage et aborder sur une petite jetée que la mer, lorsqu'elle est un

peu grosse, couvre de ses lames, ce qui ne laisse pas d'être assez désagréable

par moments et présente même certains dangers.

On arrive au fort que l'on n'aperçoit pas de loin à cause de sa construction

au ras du sol, par une pente assez rapide qui vous conduit devant la caserne

où se trouve un bataillon du 19e de ligne, qui compose toute la garnison.

Trois ou quatre maisons d'assez pauvre apparence, basses, sales, construites

d'après les plans du génie et dans un but stratégique forment ce que l'on

décore du nom pompeux du village de Quelern, où résident bien cinquante

habitants. Quelques villas jetées çà et là sur les versants de la presqu'île,

complètent tout l'ensemble du point qui nous occupe.

Il est impossible de se rendre un compte exact de l'horrible aridité de

ce pays, dénué de toutes ressources, de tout abri. Le voyageur, qui, comme

moi, est forcé d'y résider deux jours, à cause du temps de la mer qui

supprime toute communication, se voit dans la nécessité d'accepter, pour

y passer la nuit, l'hospitalité d'un banc dans un poste à tous les vents

et à moitié démoli par les boulets anglais, et de grignotter une croûte

de pain dont les soldats du 19e ont bien voulu lui faire un cadeau gracieux.

Il était impossible, avec le vent de sud-ouest, de gagner Camaret, car

on eût été infailliblement enlevé et jeté à la mer du haut de ces falaises

à pic, au pied desquelles se heurtent des gigantesques blocs de rochers.

Tout n'est pas rose dans le métier de reporter, et j'avoue que depuis

deux jours je ne cessais de répéter à chaque bourrasque : "Mon Dieu!

que je voudrais bien m'en aller" Pour en revenir au fort de Quelern,

ce n'est qu'au moment d'entrer sous la poterne du fort qu'on reconnaît

sa présence. Construit sur les plans de Vauban, il est, je l'ai dit, en

contre-bas du sol.

Les bâtiments intérieurs sont en arrière des batteries, de sorte que ceux-ci,

en cas d'attaque par mer, ne peuvent être atteints que par un tir en bombe.

De ce point élevé, le panorama de la rade de Brest est réellement splendide.

Nous croisons un convoi de détenus politiques qui viennent d'arriver.

Ils sont quatre. Deux nous offrent ce type si connu sur le boulevard de

camelots sans ouvrage ou de Monsieur Alphonse en casquette de soie, 1e

troisième semble assez nul ; quant au quatrième, c'est une des sommités

militaires de la Commune de Paris, l'ancien commandant général Lavigne,

des lascars, si je ne me trompe.

Parmi ces quatre, un ancien matelot de l'Etat dont il avait été le serviteur

pendant de longues années, reprit du service lors du premier siège, et

se battit vaillamment sur la Claymore qui appartenait à la flottille de

la Seine. La Commune le retrouva à Paris, mais comme il se souciait fort

peu d'aller se faire couler en Seine par les batteries de Meudon, il eut

un trait de génie.

Il obtint de Durassier, son chef direct à la marine, de former des compagnies,

et se fit nommer commandant en chef des compagnies de débarquement de

la flottille de la Seine. Grâce à ce titre, il put, d'après son aveu,

rester tout le temps dans Paris avec ses hommes, par cette raison bien

simple que, ne s'étant pas embarqué il ne pouvait pas opérer de débarquement.

Aujourd'hui, il prend son parti très stoïquement, et se propose de s'établir

comme armateur à Nouméa.

On entre dans le fort de Quelern en traversant trois fossés et autant

de pont-levis, et on se trouve dans la cour intérieure qui est coupée

dans toute sa largeur par des baraquements en planches qui sont destinés

aux soldats de la garnison.

Une forte palissade de pieux plantés en terre derrière laquelle, se promènent

des factionnaires forme la séparation et constitue l'entrée du dépôt proprement

dit.

Ce corps de bâtiment est construit tout en pierres. Il se compose d'un

étage inférieur, c'est-à-dire en contre-bas de la cour, et de deux étages

superieurs, mais dont le faîte ne défasse pas la hauteur des glacis de

batteries.

Ce qui saute tout d'abord aux yeux du visiteur, c'est l'absence complète

de verroux et de grilles. Les fenêtres sont toutes grandes ouvertes et

les détenus ne se font pas faute de humer à plein poumon l'air de la mer

ainsi que de jouir du magnifique point de vue de la rade. On croirait

presque entrer dans une caserne ordinaire.

Il n'est donc pas difficile à deux hommes résolus de sortir pendant la

nuit à la faveur d'une tempête, ainsi que le fait s'est présenté, et de

profiter du relâchement de surveillance de la part des sentinelles. Mais

s'ils ont pu heureusement franchir un fossé de quinze mètres de hauteur

et tomber sur des rochers sans se iaire une égratignure, il leur était

plus difficile de sortir de la presqu'île dont ils

ne connaissaient pas la topographie sinueuse.

C'est ce qui explique pourquoi cette première tentative d'évasion a si

peu réussi.

Les prisonniers jouissent d'ailleurs d'une grande liberté relative. Pendant

le jour ils peuvent circuler dans la partie du dépôt qui leur est affectée,

descendre dans la cour ou se prononcer dans leurs chambres.

De nombreux appels ont lieu à des heures irrégulières, afin de s'assurer

que tous sont présents.

Les détenus, depuis les départs de la Virginie et du Calvados, sont aujourd'hui

au nombre de cent environ, y compris les Arabes, qui sont réduits à huit

ajournés. On leur laisse la faculté de s'occuper de ce qu'ils veulent

et tous les outils, instruments ou accessoires nécessaires leur sont tolérés,

à leur frais, bien entendu.

Nous avons aperçu l'un des détenus qui mettait la dernière main à un tableau

assez grand peint à l'aquarelle, et sur lequel il avait consigné les Ephémerides

républicaines depuis 1789.

D'autres s'occupent ds sculpture sur bois ou font des habits pour leurs

compagnons de captivité plus fortunés qu'eux, ce qui leur procure quelques

soulagements ou leur permet quelque amélioration à leur ordinaire.

Il y a en effet une cantine où, moyennant des prix fixes et modiques,

les détenus peuvent, avec l'autorisation du directeur du dépôt, se procurer

une foule d'objets divers et des suppléments d'aliments.

Le costume des prisons ne leur a pas été imposé. Ils portent tous leurs

effets personnels. De plus, dans chaque salle, qui peut contenir environ

cinquante hommes, il y a cinquante lits en fer garnis d'une paillasse,

d'une couverture d'ordonnance et d'un traversin. C'est une amélioration

dont ils apprécient l'avantage.

Le directeur du dépôt de Quelern est M. Harger, l'ancien directeur du

dépôt de Saint-Martin-de-Ré, où se trouvait Henri Rcchefort.

Le dépôt de Quelern, nous l'avons déjà dit, ne renferme plus qu'un seul

homme ayant joué un rôle marquant pendant la Commune. Les autres détenus

appartiennent au gros de l'armée fédérée et pour la plupart sont inconnus.

Billioray, que nous avons aperçu pendant notre visite, est de plus en

plus faible, et l'on comprend que les médecins aient cru devoir encore

ajourner son départ. Il est voûté, pâle, se traîne à peine, et marche

appuyé sur le bras d'un camarade, recherchant les moindres rayons de soleil,

et comprimant sa poitrine soulevée par une toux incessante. Depuis trois

ans que je ne l'avais vu, je l'ai encore trouvé plus méconnaissable. Il

ne faut pas se le dissimuler, Billioray ne passera probablement pas cet

automne. Ainsi se terminera cette, carrière brisée à, vingt huit ans à

peine, et qui, il faut le reconnaître, avait si tristement commencé.

Malgré son état, et comme tous les phthisiques, Billioray se fait des

illusions. C'est ainsi qu'il ne veut pas rester à l'infirmerie et préfère

habiter une chambre commune, où il trouve de la société et peut causer.

Il lit beaucoup, quoique cela le fatigue, et de nombreux volumes, ainsi

que des cahiers épars sur sa table prouvent que s'il était en force il

travaillerait avec ardeur.

Billioray est soumis à un régime beaucoup plus réconfortant que celui

de l'ordinaire, en un mot, il reçoit les vivres de l'infirmerie. Le lit

qu'il occupe dans la chambre commune est aussi un peu plus confortable

que les autres.Il se trouve placé près d'une grande fenêtre donnant du

côté de la pleine mer, de sorte qu'il peut respirer un air plus pur; en

outre, il a des draps et un matelas. Mais tout cela, ainsi que nous le

disions plus haut, sera inutile dans quelques mois, et ce garçon qui aurait

pu s éteindre heureux auprès de sa famille, disparaîtra subitement dans

une prison entre les bras de deux inconnus, prisonniers comme lui, et

loin de toute consolation. Et tout cela par ambition politique! Ce dénoûment

ne doit-il pas donner à réfléchir?

LES ARABES. Nous avons déjà eu à nous occuper d'eux. Disons seulement

qu'ils ne sont plus aujourd'hui que huit, sur lesquels il n'est rien décidé

encore, mais ce qui ne saurait tarder.

Depuis le départ de leurs coreligionnaires, ils se sont renfermés dans

un mutisme presque complet et se livrent à des dévotions pendant toute

la journée. On comprendra l'inquiétude qui les travaille et qui se reflète

malgré eux sur leurs visages quand on saura qu'ils avaient le ferme espoir

d'une commutation de peine. L'embarquement de leurs amis et parents a

été pour eux un coup de foudre qui se traduit maintenant par un abattement

moral. Les Arabes ne sont pas soumis dans le dépôt au même régime que

les Européens. On leur donne du café plusieurs fois par jour, et ils sont

vêtus à la manière arabe.

On leur a distribué outre des burnous blancs, des burnous en laine bleue,

qui reviennent à 47 fr. pièce au gouvernement, et des babouches qu'on

a eu la précaution de faire venir exprès d'Algérie, pour que la couleur

locale fût sans doute complète.

Pendant leur séjour au fort de Quelern, les Arabes eurent à regretter

la perte de l'un de leurs compatriotes. Le fait se renouvellerait pour

la deuxième fois, car il s'était déjà produit à Saint-Martin-de-Ré.

Par une mesure d'adoucissement que nous ne saurions qu'approuver, il fut

accordé aux Arabes de procéder aux cérémonies de l'enterrement dans les

mêmes usages qu'en Algérie.

Il n'est peut-être pas sans intérêt de raconter les diverses cérémonies

qui précèdent l'inhumation de tout individu de la race mahométane décédé

au milieu des siens.Dès qu'un Arabe vient de rendre le dernier soupir,

tous ceux qui l'entourent, parents, amis, voisins, viennent prier autour

de son corps, ou réciter quelques versets du Coran.

Le corps est tourné la tête vers l'Orient et complètement dépouillé de

ses vêtements, pour qu'il puisse être procédé aux ablutions du cadavre.

Dans les tribus algériennes, suivant le rang ou la richesse, ces cérémonies

sont accomplies par les gens à gages, qui ont chacun leur rôle spécial,

laveurs ou pleureurs et pleureuses.

Dans une prison, il ne pouvait en être de même, aussi tous ces divers

offices, furent-ils remplis parles détenus musulmans eux-mêmes.

Le corps enseveli fut placé sur un brancard de l'infirmerie du fort.

Le ministre de l'intérieur, par décision spéciale, autorisa les indigènes

au nombre de douze, à accompagner le convoi et à porter le corps jusqu'à

l'endroit de la sépulture, à condition d'être accompagné par un détachement

du 19e de ligne.

Il entre dans les croyances musulmanes, que l'âme d'un décédé ne peut

quitter le corps pour entrer dans le paradis de Mahomet, qu'après la mise

en terre de l'enveloppe

charnelle.

C'est pour cette raison, qu'après avoir placé le corps pour le purifier,

les Arabes l'emportent au pas de course vers le lieu de la sépulture,

afin de ne pas retarder l'admission de l'âme au séjour des houris. En

second lieu, c'est un honneur que de toucher de son épaule, même une minute,

le brancard du convoi. Mais si, en Algérie, la foule se précipite pour

rendre ces derniers honneurs, au fort de Quelern elle était plus restreinte.

A défaut de marabout, les prières du Coran étaient récitées par un nommé

Tahar de Saukarras, qui ayant l'usage de la langue française remplissait

les fonctions d'interprète.

Le corps du défunt fut enterré près le village de Roscenwel et après avoir

été versé dans la tombe suivant 1'usage, la tête vers l'Orient, recouvert

de terre, sur laquelle les bons paysans bretons s'empressèrent quelques

heures après de venir planter une croix.

Un dernier mot. Si jamais la fantaisie vous prend à Brest d'aller visiter

le dépôt ou le fort de Quelern, je vous recommande deux choses principales.

La première c'est de vous munir d'une autorisation parfaitement en règle

du ministre de l'intérieur, sans cela l'entrée du fort vous sera formellement

interdite; la seconde, c'est de vous munir de provisions de bouche, si

vous ne voulez pas aller jusqu'au village de Camaret à douze kilomètres

du fort pour trouver un morceau de pain.

A moins que vous ne préfériez attendre sans manger pendant onze heures,

le retour du bateau à vapeur de Brest.

Heureusement encore si comme dans mon dernier voyage, vous n'êtes pas

réduits à passer les nuits sur un banc dans une mâsure, par une pluie

battante, sans aucune communication avec le continent, et cela à cause

des perturbations célestes, et sans pouvoir gagner le moindre village

sous peine d'être précipité du haut en bas des falaises par la violence

du vent qui souffle depuis deux jours.

Le préfet de police de Paris Léon Renault remet à la

justice en 1875 dans un épais dossier, une partie des courriers échangés

entre des détenus du fort de Quélern et des "agitateurs" bonapartistes.

Une société secrète aux accents bonapartistes, conduite par le politicien

et journaliste Jules Amigues assisté d'un agent révoqué de la préfecture

de police, Rouffie, en compagnie d'un certain Victor Coindat ainsi qu'une

liste de condamnés à 100 frs à 15 mois d'emprisonnement pour constitution

d'une société secrète en 1873 selon l'article 13 du 28 juillet 1848, tentent

de convertir les communards à la cause impérialiste en échange d'une amnistie.

Les bonapartistes poursuivent les sollicitations au fort de Quélern, comme

partout ailleurs. Ils ont convaincu le gardien Rousselot qui filtre le

courrier des prisonniers de faciliter les échanges épistolaires par l'intermédiaire

du condamné dit "révolutionnaire" Vaissié.

Lettre du 15 septembre 1873, écrite par un sieur Houet, condamné le 5

juin 1871, à la déportation simple par le 4e conseil de guerre :

«Monsieur,

Depuis mon séjour au fort de Quélern, j'ai eu souvent l'occasion de m'entretenir

de notre situation avec M. Vaissié, l'un de mes compagnons d'infortune.

Je suis heureux de pouvoir, par son bienveillant intermédiaire, vous adresser

mon adhésion entière au principe de l'appel au peuple, espérant que la

voie populaire nous rendra un nom glorieux et une longue suite d'années

prospères.»

Lettre d'un sieur Belin, condamné à la déportation dans une enceinte fortifiée

pour avoir occupé le grade de colonel de la 14e légion, pendant la Commune.

« Quélern, 15 septembre 1873.

Monsieur,

Je viens, me joindre à mes camarades, qui vous ont déjà écrit, pour vous

donner mon adhésion sincère au principe de l'appel au peuple. Après les

souffrances que nous avons endurées, les déceptions que nous avons subies,

la perte de notre liberté et la ruine de nos familles, nous serions heureux

de vivre enfin tranquilles sons un gouvernement stable, fondé sur le suffrage

populaire. Si je suis assez heureux pour reprendre la qualité de citoyen,

qui m'a été enlevée, mes votes seront toujours d'accord avec ma déclaration.

»

Lettre d'un sieur Mongey, condamné à la déportation simple, lieutenant

dans le 29e bataillon du 17e arrondissement, pendant la Commune de même

teneur.

Lettre d'un sieur Leveque, condamné à la déportation simple pour commandement

comme capitaine, dans le 133e bataillon.

« Quélern, 15 septembre-1873.

Monsieur,

Mes amis et moi ne sommes pas restés jusqu'alors sans comprendre que nous

avons été abandonnés par cenx qui voulaient chercher à s'emparer de nous

et nous diriger à leur avantage. Nous acquiesçons, monsieur, au principe

que vous représentez ; malgré les traverses où nous sommes passés, j'ai

toujours eu l'opinion que ce gouvernement était le seul légal ; vous pouvez

donc compter sur ma sincérité, vu que c'est dans l'intérêt populaire.

Vive. donc l'appel au peuple ! Si je suis assez heureux pour être rendu

à la liberté, vous pouvez compter sur mon zèle le plus absolu pour ce

qui me sera possible d être utile à la cause. »

Lettre d'un nommé Meyniel à son co-détenu Vaissié, transmise par celui-ci

à Amigues :

« 18 septembre 1873.

Mon cher camarade,

J'ai l'avantage de vous écrire pour vous communiquer l'impression que

m'a produite notre petite conférence d'hier, et vous faire part de ce

que de sérieuse réflexions m'ont suggéré. Il est acquis qu'un appel au

peuple est bien, à mon point de vue, la meilleure solution, la seule possible,

la seule conciliatrice. Mon adhésion lui- est donc toute acquise. Néanmoins,

si d'un côté, la raison me fait si bien comprendre cette obligation, de

l'autre, le devoir auquel je ne puis faiblir en cette circonstance, m'impose

la nécessité de formuler nettement dans quel sens j'entends ce suprême

appel. Le seul but à atteindre doit avoir pour base unique l'idée d'émancipation

des déshérités, c'est-à-dire de la masse imposante du peuple, qui, jusqu'alors,

fut par trop délaissée. Le jour est venu où il faut compter avec le peuple,

et où toute tentative faite dans une autre vue ne serait que bien passagèrement

couronnée d'un succès éphémère; l'idée populaire, selon la saine raison,

doit être le seul fondement d'un tel état de choses. Craignant de m'étendre

par trop, je me résume. Je donne mon entière adhésion à un appel au peuple,

appelé, en cette circonstance solennelle, à se prononcer, quant, au choix

d'une forme républicaine de gouvernement non autoritaire, absolu, mais

bien au contraire populaire. Je suis contraint de répéter ce mot qui,

selon moi, résume la forme telle que je la conçois. Quant à ce que je

fus, je passerai sous silence la période de la Commune, ne voulant, à

aucun prix me draper dans une distinction passagère où j'ai rempli mon

devoir, mais où a trop n'ont pas fait le leur. Je vous autorise de faire

ce que bon vous semblera de cette lettre. Elle est votre à partir de sa

réception. Je vous serre fraternellement la main. Ed. Meyniel.»

Lettre d'un sieur Courageot, condamné à la déportation dans une enceinte

fortifiée :

«Monsieur,

Je suis heureux que vous me donniez l'occasion de faire connaître mes

idées qui deviendront bien vite populaires parmi nous, si les journaux,

partisans de l'appel au peuple, ne continuaient de nous accabler d'injures,

tels que le Gaulois, le Pays et même l'Ordre. Nos familles et nos amis

savent bien que nous sommes pour la plupart d'honnêtes pères de famille

qui voudrions vivre en paix sous un gouvernement fort et démocratique,

sans courir de nouvelles aventures à la suite des Thiers et des Gambetta.

Oui, je suis pour l'appel au peuple, qui nous ramènera l'empire, fondé

sur le suffrage universel; de cette façon, les riches ne croiront pas

que nous voulons prendre ce qui leur appartient. »

Lettre d'un individu signant Paul, adressée à Rouffie, et transmise à

Amigues :

« Fort de Quélern, 1er octobre 1873.

Cher monsieur,

Selon votre désir, je vous adresse ci-inclus les sept adhésions dont je

vous ai parlé dans ma dernière, et je vous en annonce autant pour la semaine

prochaine, car chacun des signataires en amènera au moins un autre. Si

je n'étais tourmenté par l'idée que ma mère est sans doute dans une grande

gêne par suite de son séjour prolongé à Paris, je prendrais mon mal en

patience, songeant que je puis être utile à la cause et à mes compagnons

d'infortune en leur ouvrant les yeux sur leurs véritables intérêts. Je

reçois régulièrement l'Ordre, je vous en remercie. Si vous pouviez m'adresser

directement l'Avenir national, l'organe de la nouvelle fusion, je vous

en serais reconnaissant, et en tirerais un bon parti. Je connais en effet

la fusion dont vous me parlez et j'ai profité de la lecture du journal

le Soir, contenant la lettre du prince Napoléon, pour montrer la voie

du salut. L'idée commence à germer, et elle produira, ses fruits : l'apaisement

et la concorde sortant de l'urne populaire. Il me semble voir poindre

la même divergence qui existait entre le prince Napoléon et l'empereur.

Si elle n'est pas trop accentuée l'effet n'en sera pas nuisible; sinon

ce serait la ruine Au parti au profit des radicaux auxquels le bonapartisme

servirait seulement de marchepied. Ce qu'il faudrait, ce serait reprendre

encore en dessous la matière électorale, puisqu'on compte uniquement sur

le plébiscite, et avoir pour soi les divers comités qui considèrent Gambetta

comme un aristo, un bourgeois, un avocat enfin. Il y en a dans tous les

centres industriels, et je pourrai peut-être y avoir des relations. Pour

enlever aux chefs radicaux leur clientèle, un journal populacier (à un

sou) (le Journal des petits) tiré à 500,000 exemplaires et un comité formé

de communards plus ou moins bon teint, seraient plus efficaces que l'alliance

en question, et surtout plus solide. Cela donnerait, avec ce qui existe

dans le parti, le moyen de recueillir des votes à tous les étages de la

société, parmi les cléricaux et les conservateurs représentés par l'empire

et M. Rouher, a parmi les bourgeois et les paysans, et enfin, parmi les

ouvriers. socialistes et les abonnés de l'Internationale, qui ne sont

pas à dédaigner. Je serais très heureux de recevoir une lettre de M. Jules,

pour lequel j'ai la plus haute estime, admirant son zèle infatigable.

Recevez, cher monsieur, avec tous mes remerciements, l'assurance de mon

entier dévouement.

PAUL. »

Notes trouvées chez Amigues :

« Cinq nouveaux adhérents dont les lettres sont ici, en plus de ceux dont

j'ai envoyé les noms le 20 octobre dernier, à M. Jules : Culot (Ernest),

jardinier, demeurant à Paris, 4, rue doinville, a servi dans le 164° bataillon,

déporté simple. Caby (Adolphe), à Paris, impasse Ménilmontant, 9, dans

la rue Oberkampf, marié, 41 ans, ex-sous-lieutenaut sous la Commune, déporté

simple. Capelle (Charles-Joseph), il a une grande influence sur les ouvriers

terrassiers employés dans les travaux publics où il travaillait comme

conducteur, lieutenant pendant la Commune, et très connu en Belgique,

à Anvers, où il a des amis très influents, et dans les Pays-Bas. A demeuré

à Paris, rue des Grands-Degrés, 2, protégé du maréchal Bazaine, sous lequel

il a servi. Célibataire. Déportation fortifiée (cinquante-trois ans),

instruit et capable. Masselot (Firmin), horloger en chronomètres (33 ans),

célibataire, a été condamné à mort et commué en déportation fortifiée.Très

actif, instruit, capable d'une active propagande. S. (Charles-Auguste),

ex-capitaine d'infanterie retraité, chevalier de la Légion d'honneur (impérialiste),

renseignements chez sa sœur Mme S., sage-femme, à N., célibataire (55

ans). »

Autre lettre du nommé Paul :

« Fort de Quélern, 23 novembre.

Cher monsieur,

Depuis votre bonne lettre du 26 septembre, le temps et les événements

ont marché, et nous sommes aujourd'hui en pleine crise, espérons que le

résultat définitif nous sera favorable. Nous vivons ici dans l'ignorance

de ce qui se passe, en suite de la suppression des journaux qui nous a

été faite par ordre ministériel, depuis le 3 courant. J'en ai, de suite,

prévenu ma mère, afin que vous n'envoyiez plus l'Ordre à C. Mais je vous

prierai de l'adresser à M. Rousselot, à Quélern ; — c'est un de nos plus

dévoués partisans, qui est en relations avec la garnison ; adressez-lui

également les lettres qui me sont destinées; il me les remettra fidèlement.

J'attends une réponse de vous ou par M. Jules aux lettres suivantes que

je vous ai adressées.

1° Celle du 1er octobre à vous, contenant sept lettres signées, que vous

m'aviez demandées ;

2° Celle du 11 octobre à M. Jules, avec huit lettres ;

3° Le 20 avec huit noms d'adhérents nouveaux ;

4° le 24 octobre, ma lettre à M. Jules, pour 1e prévenir d'adresser sa

réponse à M. Rousselot, mon correspondant. Dans celle-ci, vous trouverez

les noms de cinq nouveaux adhérents dont les lettres détaillées sont entre

mes mains, comme de tous ceux dont je vous envoie seulement les noms.

J'ai suspendu depuis quelque-temps, à cause des événements qui laissent

tout le monde en suspens, et aussi à cause de la guerre que me font certains

déportés qui détournent leurs camarades et les menacent même. Le plus

acharné est un ex-sous-préfet du 4 septembre à Mostaganem, qui fait un

journal manuscrit pour me dénoncer à la vindicte des autres. C'est un

nommé Lucien R qui a eu une affaire avec G., du Figaro. Mais vous avez

autre chose à penser et ne vous intéressez guère à nos divisions intestines.

Je vous prie de me faire un accusé de réception dans une lettre que je

puisse montrer aux adhérents, et de me donner des nouvelles vraies. Quoi.

qu'il advienne des événements, je

suivrai résolument la voie où je me suis engagé, et qui a pour unique

but le bonheur du peuple. Communiquez ma lettre à M. Jules ; dites-lui,

je vous prie, qu'il m'écrive sans crainte par la voie de M. Rousselot.

Vous trouverez ci-inclus la note que m'a adressée M. Brousse fils sur

l'état de sa province. C'est un homme sérieux et solide. En attendant

de pouvoir vous serrer la main, croyez-moi votre tout dévoué. Paul V.

P.-S. - Je pense que M. Lh. et compagnie vont prendre le dessus, puisqu'on

n'ose pas assez.

Ma vieille mère est allée au pays, y est tombée-malade ; je suis fort

inquiet. Adressez votre réponse à M Rousselot, à Quélern, par Crozon (Finistère),

ainsi que l'Ordre. »

(1) Marc Marchi est muté à la prison de l'île St Marguerite le 4 janvier 1874, il est parti avec les gardiens de Quélern.

La vie de caserne au fort de Quélern.

La 4ème batterie du 15ème bataillon d'artillerie à

pied de Port-Louis se rend à Quélern le 29 avril 1897 à marche forcée

en 6 jours, pour opérer des tirs à la mer. 103 artilleurs, 12 sous-officiers

et 3 officiers.

Le 6 mars 1898, Jean Le Saint, soldat du 19ème régiment d'infanterie est

blessé suite à une bagarre avec des marins du port de Camaret. La victime

est hospitalisée... Un des dimanches sanglants de Camaret pour cause d'alcool

et d'ennui... Plus tard, les commandements militaires interdiront l'accès

à Camaret aux soldats. Il y avait plus de blessés en soirée que sur un

champ de bataille.

Louis Caume, engagé volontaire, canonnier du 2ème régiment d'artillerie

coloniale muté pour des raisons disciplinaires au fort de Quélern, déserte

une troisième fois le 5 juillet 1913 en s’éclipsant à Brest durant un

mois et trois jours. A son procès, il se justifie en annonçant qu'il veut

être artiste dans le chant après son service et que l'armée ne lui laisse

pas le loisir de prendre des cours de chant. Il écope de trois ans de

prison.

Jean Cornec du 19ème régiment d'infanterie de ligne tombe dans les douves

du fort de Quélern début octobre 1915. Le soldat est secouru par ses camarades

avant d'être hospitalisé.

Le 29 mai 1939, un feu de broussaille se déclare dans le fort de Lanvéoc

probablement causé par un mégot d'un militaire selon l'enquête de la gendarmerie.

Les marins du Fort de Quélern interviennent pour éteindre le sinistre

qui a occasionné des dégâts sur 15 ares environ.

Léon Palanque, apprenti canonnier de batterie à Quélern, tombe de son

hamac vers 23 heures le 3 juillet 1939. Il est hospitalisé pour des contusions

au bassin.

48° 17' 53" N

4° 33' 43.1" O

°°°

La défense côtière avant 1939

Motte féodale de Rozan Crozon • Château-fort de Castel bihan Poulmic Lanvéoc • Bataille de Trez Rouz Camaret • Milice garde-côte • 1404 la chute de l'Anglais à Lam Saoz Camaret • L'Hermione • Batterie de Dinan Crozon • Vieille Batterie Roscanvel • Sous-marin Nautilus de Robert Fulton Camaret • Corvette Chevrette • Garde-pêche • Tours modèle 1811

Corps de Garde 1846 / Fort : Aber Crozon • Camaret Camaret • Kador Morgat • Postolonnec Crozon • Roscanvel Roscanvel • Rulianec Morgat • Loi de déclassement des corps de garde 1846

Circulaire du 31 juillet 1846 • Loi du 17 juillet 1874 - système Séré de Rivières • Loi du 3 juillet 1877 - réquisitions de l'armée

Goulet de Brest • Postes de projecteur du Goulet Roscanvel • Lunette à micromètre G de côte • Télémètre Audouard • Les postes de télémétrie Audouard 1880 : Kerviniou • Capucins Sud réemployé • Capucins Sud • Capucins • Capucins Nord • Stiff • Espagnols Sud • Espagnols • Poste d'observation 1920 de Cornouaille Roscanvel

Batteries : Basse de Cornouaille Roscanvel • Batterie de Beaufort Roscanvel • Haute de Cornouaille Roscanvel • Poul Dû Crozon • Mort Anglaise Camaret • Capucins Roscanvel • Kerbonn Camaret + projecteur Camaret • Réduit de Kerbonn Camaret • Kerviniou Roscanvel • Pen-Hir Camaret • Tremet Roscanvel • Ty-Du Morgat • Portzic Crozon • Stiff Roscanvel • Pourjoint Roscanvel • Haute Pointe des Espagnols Roscanvel • Petit Gouin Camaret • Sud des Capucins Roscanvel • Batteries hautes des Capucins Roscanvel • Batterie de rupture ou bombardement • Batteries haute et basse du Kador Morgat • Rouvalour Crozon • Batteries Est de Roscanvel Roscanvel • Batterie du Run / Pont-Scorff Roscanvel • Batterie de l'Eglise Roscanvel • Batterie de Bégéozû Roscanvel • Batterie de l'île de l'Aber Crozon • Batterie extérieure de la Tour Vauban Camaret

Cabines téléphoniques de batterie • Camp Sanitaire des Capucins Roscanvel • Casernement bas de la Pointe des Espagnols Roscanvel • Casernement haut de la Pointe des Espagnols Roscanvel • Abri groupe électrogène Roscanvel • Fortifications de la Pointe des Espagnols Roscanvel • Casernement de Kerlaër Roscanvel • Casernement de Lagatjar Camaret • Baraquement Adrian • Carrière • Ile Trébéron et île aux Morts • Les piliers des terrains militaires • Île Longue avant 1939 • Camp d'internés de l'Île Longue • Borne • Chemins de service Roscanvel • Créneau à lampe • Créneau de tir • Réduit de Quélern Roscanvel • Lignes de Quélern Roscanvel • Caserne Sourdis & cale Roscanvel • Fort Robert Roscanvel • Ilot du Diable Roscanvel • Lignes de Quélern Ouest Roscanvel • Mât à pavillon • Tirs à la mer pavillon rouge • Niche pareclats • Pointe des Espagnols - Ligue Roscanvel • Postes de Douane • Poste d'inflammation des torpilles Roscanvel • Poudrière de Quelern Roscanvel • Sémaphore • Station TSF Roscanvel • L'arrivée de la téléphonie dans les postes d'observation • Repère d'Entrée de Port R.E.P. Roscanvel • Les Ancres de Roscanvel Roscanvel

Les forts : Fraternité Roscanvel • Landaoudec Crozon • Lanvéoc Lanvéoc • Toulinguet Camaret • Crozon Crozon • Caponnière

Canon de 47mm TR Mle 1885-85 • Canon de 65mm TR Mle 1888-91 • Canon de 75mm Mle 1908 • Canon de 95mm Lahitolle Mle 1888 • Canon de 100mm TR • Canon de 32 cm Mle 1870-84 • Canons de siège et place • Histoire et évolution des calibres des canons • Four à boulets • Abri du champ de tir de l'Anse de Dinan • Les boulets • La poudre B • Tir à ricochets • Munition calibre 12.7mm SF • Les pierres de guerre

Cam 59 Camaret • La BAN de Lanvéoc-Poulmic Lanvéoc • La ligne d'artillerie terrestre de 1914 • Flotte Tardieu

Position de DCA en presqu'île avant 1939 • Batterie de DCA de Kerguiridic Crozon • Batterie de 100mm Pointe des Espagnols Roscanvel • Projecteur et écoute de Pen ar Vir Lanvéoc • Projecteur et écoute du Grand Gouin Camaret • Abri de projecteur de la Pointe des Espagnols Roscanvel • Station d'écoute aérienne de Messibioc Lanvéoc • Autres positions françaises de projecteurs

°°°

Avant 1939 • 1940-1944 • Après 1945 • Destins de guerre

Pages récentes : Vélos électriques en libre-service : flop • Hôtel Gradlon en Telgruc • Urbanisation du littoral 1970 • PRECARITE • Cimetière de Telgruc • Bureau d'octroi de Crozon • Les unités de la Luftwaffe présentent en presqu'île de Crozon • Plage du Portzic • Régate voiliers modèles-réduits • Toul & Trou • Piste cyclable en milieu urbain : dangers déplacés • L'état des lieux de Cambry • L'île de l'Aber selon la Pylaie • L'île de l'Aber • Epave sur terrain privé • Consessions dans le rouge • Citerne souple tendance ? • plage du Veryac'h