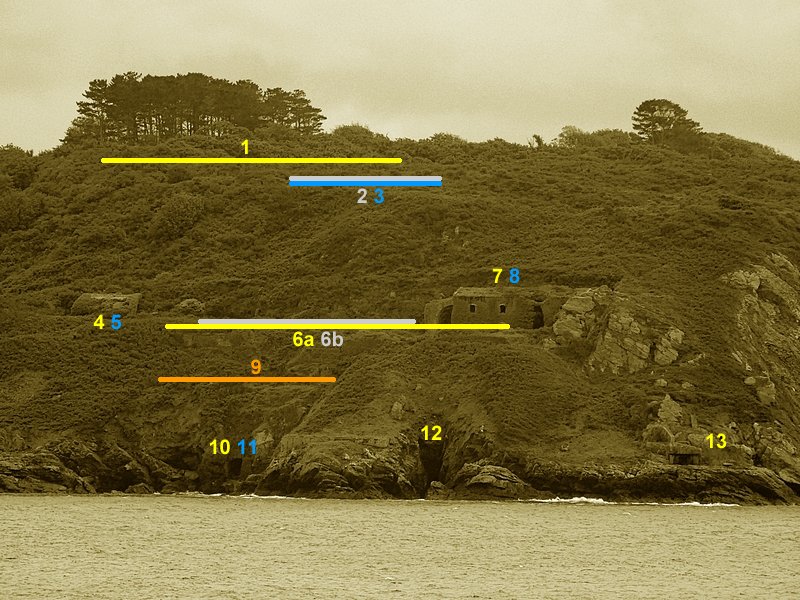

Batteries hautes et basses de Fort Robert

1 Batterie

haute française de bombardement de 4 canons de 32cm construite en 1888

démantelée vers 1915.

2 Batterie française

de 4 canons de 75mm de 1926.

3 Batterie allemande

provisoire récupérant les 4 canons de 75mm de 1926.

4 Usine électrique française.

5 L'usine est réemployée par l'armée

allemande tant que la batterie de 75mm est en service.

6a Batterie basse française

de 1862.

6b Batterie française de

4 canons de 47mm de 1894.

7 Caserne défensive

française de 1857.

8 La caserne est réemployée

par les artilleurs Allemands au service des canons de 75mm et du projecteur

de 150cm.

9 Batterie de Vauban

- 1ère position française d'origine - 18ème siècle.

10 et 12 Batterie

française de rupture pour 2 canons de 32cm démantelée en 1915.

11 L'armée allemande réutilise

la galerie pour installer un projecteur Siemens de 150cm.

13 Postes français de projecteurs

de recherche de 1890.

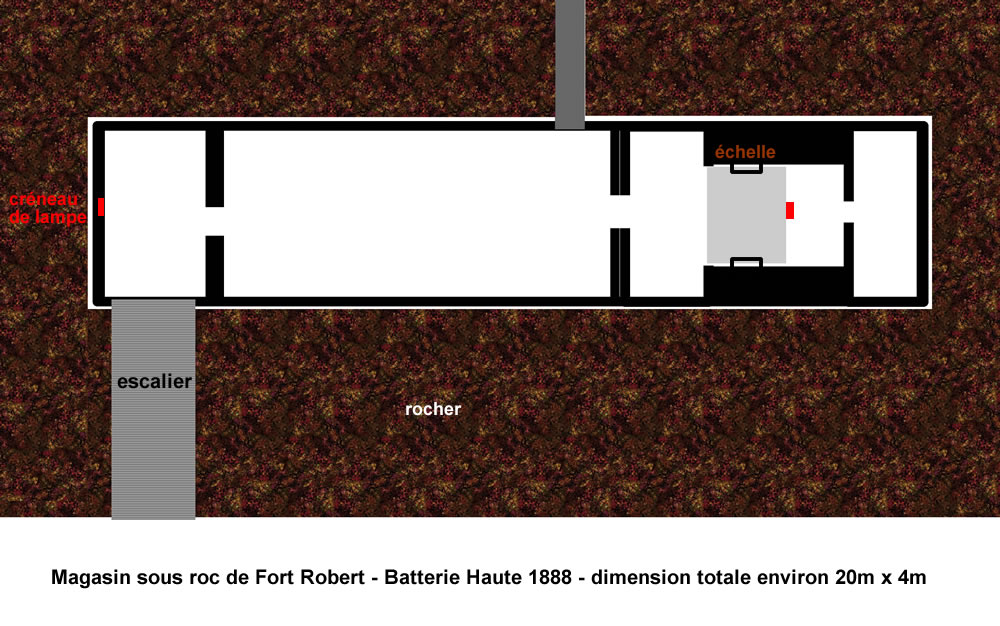

Magasin de poudres sous roc de la batterie haute de Fort Robert

Salle principale avec son rail de plafond, ses rigoles à la périphérie du sol. Au delà du couloir, la pièce du monte-charge. A l'origine étaient accrochées des tôles ondulées qui faisaient parapluie et déviaient l'eau de la roche qui s'était infiltrée aussi dans la coque en maçonnerie du plafond. L'eau de ruissellement gouttait et tombait dans les rigoles pour être évacuée par l'égoût au fond à gauche.

La pièce du puits de lumière / monte-charge, un petit couloir éclairé d'un créneau de lampe au dessus de la voûte, enfin, un dernier petit local technique qui servait au chargement et à l'amorçage des projectiles.

Le créneau de lampe éclaire la colonne du monte charge et le local d'amorçage en arrière.

Le créneau de lampe côté local d'amorçage.

La colonne des charges.

L'égoût dont l'entrée côté magasin était obturée en dehors d'une petite grille d'évacuation.

L'escalier d'accès.

Le magasin de poudres sous roc de la batterie haute

de Fort Robert obéit aux normes militaires de construction en vigueur

à la fin du 19ème siècle. A environ 9 m de profondeur dans la roche de

la falaise, une galerie de 20 mètres de long et 4 de large approximativement

dont chaque pièce est voûtée sur sa longueur fut creusée vers 1888.

L'éclairage se fait par créneaux de lampe.

Une colonne verticale fait office de puits de lumière mais aussi d'issue

de secours au vu des échelles, et surtout de monte charge pour que les

munitions chargées arrivent sur la plate-forme extérieure de la batterie

de 4 canons de 32cm modèle 1870-81 sur affût 1888 PC.

Les poudres et les hommes arrivent par un grand escalier descendant. Les

poudres sont suspendues au rail du plafond et sont livrées avec un moindre

effort dans la grande salle où elles y sont entreposées.

Les obus de 32 cm faisaient de 338 kg à 392 kg pièce selon la quantité

de charge, ils étaient donc intransportables sans assistance de levage.

Soutes de surface de la batterie haute

Chaque soute était numérotée, un grand 1 rouge au plus haut pour celle-ci.

Chaque canon était sur une plate-forme à parapet en hauteur. Par contre au niveau du sol de circulation de la batterie, chaque canon avait une petite soute en forme de demi-igloo en béton et moellons. Une porte d'accès à deux vanteaux fermait l'abri.

Abri de traverse de logement batterie haute

Abri de traverse pour la troupe. Appelé aussi abri logement. Se diférencie des abris à munitions par l'adjonction des fenêtres. Un plan modèle type est daté 1886. La voûte est recouverte d'une épaisse couche de terre pour absorber l'explosion des obus.

Poste d'observation de commandement et de télémétrie haut de Fort Robert

Poste de commandement, d'observation et de télémétrie (Nord) de la batterie d'origine soit celle de 4 canons de bombardement de 32cm. 2 fois deux pièces séparées par un couloir menant au poste circulaire. Sur les murs des plots d'attache des volets métalliques blindés.

48° 20' 15.3" N

4° 33' 9.8" O

Poste d'observation haut de Fort Robert

Ce poste d'observation commande la batterie de 4 canons de 75 mm installée en 1926.

48° 20' 14.3" N

4° 33' 13.9" O

Casernement de la batterie basse

Créneaux de tir pour protéger l'entrée.

Caserne à un étage aux plafonds voûtés anti-bombardement.

Le casernement de la batterie basse avec ses arcs-boutants est une caserne défensive datant de 1857 qui sert une batterie déjà en usage à partir du 17ème siècle équipée de 6 canons de 30 livres de balle et 6 obusiers de 22 cm en fer, équipement de base placé bas qui perdurera avec peu d'évolution jusqu'en 1862. A cette période la batterie est redessinée. Lors de sa construction, ce bâtiment dispose de normes élevées de solidité qui fait de lui un patrimoine militaire unique.

48° 20' 16.9" N

4° 33' 16.2" O

Usine électrique de la batterie basse

Surélévation du matériel pour éviter le contact de l'eau.

Abri sous roc de l'usine.

L'usine électrique produit et fournit l'électricité de la batterie basse et tout particulièrement l'énergie nécessaire aux projecteurs bas.

48° 20' 17.5" N

4° 33' 12.1" O

Postes de projecteurs batterie basse

2 postes de projecteurs sous casemates construits en 1889/1890. Le projecteur de 60 cm de type FT trace perpendiculairement au Goulet de Brest au ras des flots. Le projecteur de 90 cm de type FT trace vers l'entrée du Goulet de Brest.

Chaque poste de projecteur est à deux niveaux : niche voûtée haute reliée à la salle de feu par un puits à échelons.

Salle du feu de 60cm avec une platine tournante pour sortir le projecteur à l'extérieur ou le rentrer dans son abri dans un déplacement en angle si nécessaire.

Plate-forme de sortie du projecteur de 60 cm sur rail.

Salle du projecteur avec son échelle de pallier.

Embrasure du projecteur de 90cm et un volet blindé.

48° 20' 17.4" N

4° 33' 18.6" O

Batterie de canons de 47mm à tir rapide.

Embase d'un canon de 47mm TR de 1894.

Parapet construit pour la batterie de 4 canons de 47mm.

La Pointe de Fort Robert est occupée par la défense littorale

militaire française depuis plusieurs siècles. Il est avéré qu'en 1697,

il existe une batterie côtière sur site composée de 7 canons de 36 livres

juste au dessus du niveau de la mer sur une plate-forme en terre avec

un parapet rudimentaire. Le déroctage et le terrassement furent nécessaires.

Un casernement existe aussi pour 24 artilleurs sur une plate-forme artificielle

un peu plus élevée probablement celle qui a servi au casernement du 19ème

siècle. La batterie est ensuite remplacée et diversifiée grâce à 6 nouveaux

canons de 30 livres de balle et 6 obusiers de 22cm en fer.

En 1784, la batterie est inventoriée : "batterie Robert".

Les tensions géopolitiques avec l'Angleterre se répétant à chaque siècle,

la circulaire ministérielle du 31 juillet 1846 du ministre de la guerre

émanant de travaux d'une commission mixte des fortifications de la côte

impose une remise en chantier de la batterie considérée alors en 1ère

catégorie opérationnelle. L'appréciation des travaux à envisager est publiée

en commission le 7 novembre 1844. Et si la circulaire de 1846 donne l'ordre

d'exécution des travaux, ce n'est que de 1857 à 1859 qu'une caserne défensive

à arcs-boutants est élevée alors que les projets initiaux avaient prévu

un corps de garde modèle N°1 type 1846. Cette caserne défensive bien qu'elle

obéisse à des normes de construction anti-bombe de l'époque, elle est

une interprétation locale d'un plan normé ce qui donne à cette caserne

toute sa valeur patrimoniale historique. Son toit à deux pans à faibles

pentes couvre des voûtes capables de supporter les explosions de projectiles

du 19ème siècle. Cependant afin que les murs verticaux ne s'écartent pas

sous le choc, les arcs-boutants absorbent les vibrations ainsi que les

poussées destructrices et réduisent considérablement les risques d'effondrement

de la structure à deux niveaux - niveau supérieur chambrée pour 48 hommes.

Le toit récupère les eaux de pluie pour les envoyer dans un citerneau

filtrant puis dans une réserve à eau en sous-sol. Des créneaux de fusillade

percés dans les murs permettent de soutenir un siège d'infanterie.

En 1862, ce sont des parapets de soutènement des terrasses qui sont renforcés

ou élevés pour plus d'espace afin que les 60 artilleurs (environ) puissent

servir les pièces d'artillerie dont les modèles semblent inchangés bien

que plusieurs recommandations de différentes commissions aient réclamé

un renforcement des calibres dès 1870 par des canons rayés de 27 cm et

30 cm sans que cela ne soit suivi des faits.

En 1888, la préférence est donnée à une batterie de rupture sous roc,

ainsi bien mieux protégée des obus ennemis. Les galeries creusées dans

la falaise accueillent deux canons de 32cm modèle 1870-1884 sur affût

de casemate de 1888 pour des tirs directs. Ces canons géants seront reversés

sur le front de l'Est en 1915 et réemployés sur des rails de chemin de

fer contre l'Allemagne.

Durant la même année 1888, la batterie haute est mise en chantier en arc

de cercle pour 4 canons de 32cm modèle 1870-1884 sur affût 1888 Pivot

Central. Cette batterie au sommet de la falaise bombarde l'ennemi intrusif.

Un poste d'observation est ajouté en hauteur. Un magasin sous roc est

creusé.

Le 20 février 1889, la batterie casematée basse est maintenue en activité

à la Chambre par le projet de loi portant classement et déclassement des

ouvrages de défense en France et en Algérie, sur avis du comité de défense

et du conseil supérieur de la guerre.

En 1889, il est proposé de disposer de 4 canons à tirs rapides de 47mm

modèle 1885 affûts M modèle 1885 crinoline sur l'ancienne batterie de

Vauban. Puis après considération de la trop grande proximité des canons

avec la mer lors des grandes marées, ces canons sont placés en 1894 sur

une plate-forme un peu plus élevée épaulée par des murs de soutènement.

La caserne défensive sert de magasin.

A cette même période, sont construits deux locaux bétonnés pour projecteurs

60cm Mangin feu de tir et 90cm Mangin feu de reconnaissance. Le projecteur

de 60 cm de diamètre a la possibilité d'être sorti de sa casemate par

déplacement sur rail et se retrouver ainsi en premier abord de la mer

pour suivre les navires ennemis s'aventurant la nuit dans le goulet. Le

modèle de 90 cm est positionné dans sa casemate et a pour orientation

principale L'Ouest soit la direction de l'arrivée probable de l'ennemi

et ceci à titre de reconnaissance. En retrait une usine électrique fournit

l'énergie. Les casemates des projecteurs sont fermées par des volets blindés.

En prenant l'exemple du projecteur Mangin (du nom du colonel du Génie

qui a conçu la lentille principale convexe-concave) de 60 cm, l'appareil

fait 580 kg et est une variante de l'appareil de 40 cm pour l'armée de

terre. Portée maximale 6 kilomètres dans de bonnes conditions atmosphériques.

1600 becs. En général une machine de Gramme et le moteur Brotherhood lui

sont associés pour un poids de 1200 kg. Ce modèle de 60 cm est aussi un

modèle embarqué de référence dans la Marine Française et présent dans

la Navy (marine américaine). La présence de ces projecteurs est avérée

en 1913. Un poste de commande de projecteurs se situe un plus haut en

falaise.

Après la première guerre mondiale, la batterie basse de Fort Robert est

déclassée dans l'ordre d'importance, elle devient secondaire.

En 1922, un projet d'armement par 4 canons de 75 mm modèle 1908 Schneider

Marine sur affût crinoline 1908 est envisagé et devient effectif en 1926.

C'est donc la version du canon de 75 mm de marine modifié pour la défense

de côte. Ces quatre canons fixés au sol par une platine métallique sont

à l'air libre et n'offre aucune protection pour les artilleurs. Il fut

donc nécessaire d'élaborer un blindage mince type masque - enveloppement

du canon hors tube en avant et hors culasse en arrière - construit sur

mesure à l'arsenal de Brest. Ces pièces d'artillerie de 75mm

1908 Marine, avant modifications, provenaient de cuirassés de la classe

Danton.

En 1940, l'unité d'artillerie de marine allemande 6./M.A.A.262 récupère

la position des canons de 75 mm et installe un projecteur de 150 cm Siemens

dans une alvéole rénovée d'un canon de rupture au niveau de la mer. L'ancienne

caserne défensive sert de casernement aux soldats germaniques.

Vers 1941, une batterie anti-aérienne allemande de trois canons de 40mm

est installée au sommet de la falaise, celle-ci est codée Cr 334.

En 1943, la batterie de 75mm est entièrement démantelée pour être versée

sur l'autre rive du Goulet - Toulbroc'h.

Construction d'une torpedosperrbatterie

fin 1943, début 1944 un peu plus à l'Ouest de la Pointe Robert par l'armée

d'occupation qui rejoint l'esprit des batteries de rupture française par

un lancé de torpilles au ras des flots.

En 2007, destruction d'un important stock de munitions allemandes de 40mm.

Dès lors Fort Robert est à l'abandon bien que terrain militaire jusqu'en

2009.

• Le quartier maître Léon de la défense

fixe affecté à Fort Robert se blesse le pied coincé entre une tête de

bielle et une machine début juin 1909.

• L'enseigne de vaisseau Morane, commandant Fort Robert en

novembre 1915, verse 20 frs au comité de Brest qui s'occupe du "paquet

du prisonnier". Ses hommes à eux tous en font autant. L'argent va

aux prisonniers de guerre.

Cabine téléphonique de batterie

Cabine téléphonique de batterie construite en 1903 et se trouvant à l'extrême Nord-Est de la batterie haute de Fort Robert. Elle correspond à la généralisation des lignes téléphoniques militaires pour la commande d'artillerie.

Maison du gardien de Fort Robert

L'armée n'occupant pas la batterie en permanence,

un gardien est désigné pour surveiller les installations en temps de paix

et hors périodes d'exercice.

• Mr François Garand / Gorand est gardien du Fort Robert en

mars 1898. Celui-ci se blesse avec une caisse à poudre tombée sur sa jambe

gauche au niveau du tibia. Il est hospitalisé.

• Mr Garand / Gorand et le caporal-fourrier Corvé de la 7ème

compagnie du 2ème régiment d'infanterie de marine porte secours à un soldat

tombé de la falaise sur la grève le 5 mars 1899.

Latrines ?

Urinoir : 48° 20' 11.1" N / 4°33' 18.8" O.

Latrine ventilée : 48° 20' 11.4" N / 4° 33' 18.3" O

Sur une plate-forme déroctée sur laquelle, par le passé, il a existé un grand bâti, on trouve ce qui semble être des latrines et un urinoir. Position immédiate Ouest de la batterie haute de Fort Robert.

Divers

Réserve à eau renversée. Cuve en béton stockant l'eau douce pour les militaires en service dans la batterie. Alimentation souvent faite par récupération des eaux de pluie sur les toits plats des installations.

"Cube" en tôle galvanisée et goudronnée (extérieur). Montage par rivets à chaud. Enveloppe de réservoir à carburant.

Pièces métalliques brisées - batterie haute de Fort Robert.

La défense côtière avant 1939

Postes de projecteur du Goulet Roscanvel

Lunette à micromètre G de côte

Les postes de télémétrie Audouard 1880 Rosvanvel : Kerviniou - Capucins Sud réemployé - Capucins Sud - Capucins - Capucins Nord - Stiff - Espagnols Sud - Espagnols.

Poste d'observation 1920 de Cornouaille Roscanvel

Batteries : Basse de Cornouaille Roscanvel - Batterie de Beaufort Roscanvel - Vieille Batterie Roscanvel - Haute de Cornouaille Roscanvel - Poul Dû Crozon - Mort Anglaise Camaret - Capucins Roscanvel - Kerbonn Camaret + projecteur Camaret - Kerviniou Roscanvel - Pen-Hir Camaret - Tremet Roscanvel - Ty-Du Morgat - Portzic Crozon - Stiff Roscanvel - Pourjoint Roscanvel - Haute Pointe des Espagnols Roscanvel - Petit Gouin Camaret - Sud des Capucins Roscanvel - Batteries hautes des Capucins Roscanvel - Batterie de rupture ou bombardement - Batteries haute et basse du Kador Morgat - Rouvalour Crozon - Batteries Est de Roscanvel Roscanvel - Batterie du Run / Pont-Scorff Roscanvel - Batterie de l'île de l'Aber Crozon - Batterie extérieure de la Tour Vauban Camaret - Batterie de Dinan Crozon

Cabines téléphoniques de batterie

Camp Sanitaire des Capucins Roscanvel

Casernement bas de la Pointe des Espagnols Roscanvel

Casernement haut de la Pointe des Espagnols Roscanvel

Abri groupe électrogène Roscanvel

Fortifications de la Pointe des Espagnols Roscanvel

Casernement de Kerlaër Roscanvel

Casernement de Lagatjar Camaret

Camp d'internés de l'Île Longue

Corps de Garde 1846 / Fort : Aber Crozon - Camaret Camaret - Kador Morgat - Postolonnec Crozon - Roscanvel Roscanvel - Rulianec Morgat

Loi de déclassement des corps de garde 1846

Loi du 17 juillet 1874 - système Séré de Rivières

Loi du 3 juillet 1877 - réquisitions de l'armée

Caserne Sourdis & cale Roscanvel

Les forts : Fraternité Roscanvel - Landaoudec Crozon - Lanvéoc Lanvéoc - Toulinguet Camaret - Crozon Crozon

Lignes de Quélern Ouest Roscanvel

Pointe des Espagnols - Ligue Roscanvel

Poste d'inflammation des torpilles Roscanvel

Poudrière de Quelern Roscanvel

Repère d'Entrée de Port R.E.P. Roscanvel

Canon de 95mm Lahitolle Mle 1888

Histoire et évolution des calibres des canons

Abri du champ de tir de l'Anse de Dinan

L'arrivée de la téléphonie dans les postes d'observation

Les Ancres de Roscanvel Roscanvel

Château-fort de Castel bihan Poulmic Lanvéoc

La ligne d'artillerie terrestre de 1914

Les piliers des terrains militaires

Sous-marin Nautilus de Robert Fulton Camaret

1404 la chute de l'Anglais à Lam Saoz Camaret

La BAN de Lanvéoc-Poulmic Lanvéoc

La défense antiaérienne avant 1939

Position de DCA en presqu'île avant 1939

Batterie de DCA de Kerguiridic Crozon

Batterie de 100mm Pointe des Espagnols Roscanvel

Projecteur et écoute de Pen ar Vir Lanvéoc

Projecteur et écoute du Grand Gouin Camaret

Abri de projecteur de la Pointe des Espagnols Roscanvel

Station d'écoute aérienne de Messibioc Lanvéoc

Autres positions françaises de projecteurs

°°°

La

bouteille de

La

bouteille de